(本文同步發表在兒科醫學會出版的兒科最前線月刊)

自從2024年七月份政府推動兒童發展篩檢以來,不知不覺已經在三個月內完成150例以上,從一開始的手忙腳亂中逐漸摸索出一些心得想與大家分享

一 篩檢開始前的準備:

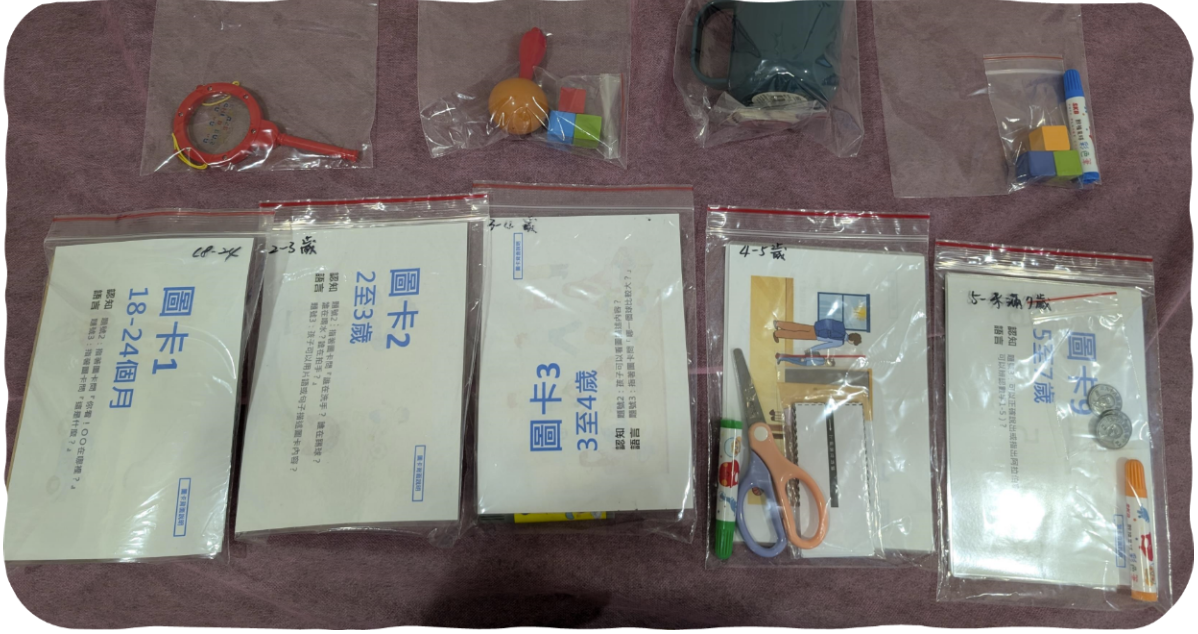

所謂工欲善其事必先利其器,有些環境佈置與工具包的整理是可以減少工作人員的負擔與加速檢查流程。(圖一),在診間貼一條地線增加視覺提示,準備適合的兒童桌椅,都可以讓孩子在放鬆的心情下完成任務。將各個量表所需的工具分別裝好,在檢查時只要拿出相對應的工具包,可以大大加速流程。但是要準備這樣的工具包,光靠兒科醫學會公版的篩檢包是不夠的,積木、玩具跟空罐子都要再添購。

二,帶著玩心看發展:

兒童的認知發展,在三歲以下是靠動作認識瞭解周圍的世界,我嘗試打破框架將篩檢項目融合成一場遊戲,在放鬆自然的情境下與孩子互動,也希望能盡量將孩子需要在遊戲與探索中認識世界的概念傳達給家長。

量表一:

先邀請家長將寶寶放在床上,有些孩子會安安靜靜地躺著,不妨溫和地和孩子對視,呼喚他的小名,擠眉弄眼扮鬼臉,很多孩子就被逗笑出聲了。接著拿出紙巾玩玩蓋臉遊戲,順勢觀察他的大拇指有無伸直外展的姿勢?會不會伸手將紙巾拿掉?再拿出小玩具和孩子互動,觀察他有無眼神追視,接著將玩具放在他手中,常常可以看到孩子出現使用雙手拿玩具的行為。

再來我們可以做牽引反射並順勢將他改成坐姿,觀察他的坐姿之後,再協助他重新躺下,嘗試引導出翻身的動作改成趴姿,看看他會不會用手肘或手掌將上半身撐著。再次拿出小玩具放在他面前,有機會看到他出現耙抓小玩具的行為。最後將孩子抱起來做抬軀反射(Landau reflex),這一階段的發展篩檢就在孩子的哭聲中完成了

量表二:

如果孩子進入診間時的情緒是平穩的,通常會先讓他坐在診療床上,觀察他能不能好好坐穩一分鐘以上,順便問家長他能不能自己坐起。試著跟孩子玩玩躲貓貓(Peekaboo),擠眉弄眼逗逗他,看看他跟你有沒有目光接觸或是有怕生害羞的反應。

接著可以拿手搖鈴吸引他的注意力,看他會不會用眼神尋找,再將手搖鈴給孩子,孩子拿到之後通常會開心地搖著或者是換手玩玩看。拿出小積木給孩子,觀察他拿取的手勢是不是拇指食指對握,多拿一個積木給孩子並對他示範用積木互敲的動作引導他模仿,然後故意將積木掉在床上,看他的眼神會不會去尋找,此時可以順口問家長孩子有沒有一些用食指戳按玩具的行為?會咿咿呀呀學講話嗎

趁著孩子對玩具有興趣的時候,將他調整成四足跪姿,把玩具放在面前引導孩子向前爬。經驗發現孩子不一定會想要爬去拿玩具,反而是家人的呼喚更能引發他們爬行的行為。最後將孩子抱起看看他在支撐下能否站穩,再一鼓作氣幫他做降落傘反射,孩子往往會哭著伸手想要家長抱抱,這一個階段的發展篩檢又是在哭聲中完成了。

量表三:

這個階段的孩子有些是家長牽著走進來的,有些甚至是自己走進來的,在孩子情緒平穩的前提下,如果孩子是被抱進來的,我會鼓勵家長將孩子放下來,牽著孩子走走看、觀察他的步態並順便問問在家有沒有一些爬上爬下的舉動及能否蹲下隨即又站起來。

請家長抱著孩子坐在診療椅上,接著把積木放在桌上,跟孩子說:「你看! 這裡有積木耶! 」看孩子有沒有跟著看。然後故意用杯子將積木蓋起來,通常孩子不是自己伸手想掀開杯子就是會用控訴的眼神看著我。接著將積木拿出來交給孩子,觀察他拿的手勢,試著用口語引導孩子將積木交給家長或是放在馬克杯,可以同時觀察他是否聽得懂指令、能不能有意識的放手跟精準的將積木放入杯中。

跟孩子玩些發聲遊戲,問問孩子在家會說哪些詞彙了,跟孩子玩個give me five,看看他的眼神反應,最後送他一張貼紙觀察他拿取貼紙的手勢(pincer grasp)再開開心心地跟他說拜拜。

量表四:

請家長放手讓孩子自己在診間走走看,看他的站姿跟步態。一邊拿積木或玩具吸引孩子的目光,一邊叫他的名字,引導他坐在診察椅上。這時可以故意將積木放在孩子拿不到的地方,觀察他會不會用食指來指向想要的積木後,再將積木拿給他,觀察他抓握積木的手勢。

用口語指導孩子將積木拿給家長,示範拿彩色筆塗鴉後,再把筆給孩子鼓勵他畫畫的同時,還可以跟家長聊一下孩子的日常生活,會使用常見的物品如杯子湯匙嗎? 會不會表達要不要? 可以聽懂哪些詞彙? 又可以說多少詞彙了呢?最後同樣用give me five遊戲與貼紙換回孩子手中的彩色筆,觀察他的反應並跟他說掰掰囉。

量表五:

這個階段的孩子大部份都是自己走進診間的,可以先將等會兒做評估要用的罐子、積木或者是鑲嵌板放在桌子上問他說:「積木在哪裡?」來觀察他是不是能夠看向或指向正確的物品,再將他最有興趣的玩具放低,叫他的小名,鼓勵他蹲下來拿。

讓他坐在椅子上將罐子,積木跟鑲嵌版一樣一樣輪流玩看看,孩子玩得開心就趁勢介入跟他互動一會兒再玩一下指認五官的遊戲。接著可以拿出繪本引導他翻翻看,再拿出圖卡指著問問看,如果能回答得出來就一定會指認,回答不出來的,退而求其次鼓勵孩子指認,連指認都不行的孩子,趕緊跟家長核對孩子的個性氣質,問問他在家會說哪些詞彙? 會跟家人玩假扮遊戲嗎? 順便衛教一些引導孩子開口的技巧跟親子共讀的好處。

量表六:

進入兩歲不要不要期的孩子,通常很難一開始就配合粗大動作篩檢的題目。我習慣從精細動作的遊戲開始,叫他的名字,拿著罐子、筆或積木吸引他來玩,比較容易成功。孩子玩一玩心情好了,再拿出圖卡鼓勵他說說看,最後把球拿得高高的,看能不能引導他雙腳跳跟丟球。還是不成功也沒關係,問問孩子在家玩玩具的方式,會雙腳跳嗎? 會丟球嗎? 會玩扮家家酒嗎? 看到別人在哭或是生氣會有反應嗎? 鼓勵家長透過診所的官方帳號將孩子平日成功做到的影片上傳。

量表七:

三歲的孩子通常也不是你叫他丟球跟雙腳跳就願意配合,但是聽到要玩遊戲,眼睛都發亮了。透過示範畫圓、堆積木跟收錢幣的過程並看看他執行的完整度,可以同時觀察孩子的注意力與理解力。

先試著跟孩子聊聊他幾歲了?喜歡去哪裡玩?來確認孩子的語言能力是否有完整句型及構音清晰度。拿出圖卡鼓勵孩子認大小並說說看圖中的人物在做甚麼? 經過前面快樂的遊戲時間暖身,再幫孩子做粗大動作的篩檢,有一半以上的機會可以成功,最後我們可以再把問家長的問題補齊,篩檢終於完成了!

量表八跟量表九:

這應該是最容易卡關的魔王關,我通常會先跟孩子說:「我們來做體操吧! 」引導他把粗大動作的項目完成。在執行這一部分檢查的過程中,有很大的機會可以觀察到孩子的專注度與協調性,甚至透過孩子能否順利理解我們的指導語,就知道等會兒的認知語言關卡是否要多留意。

做完粗大動作的測驗,可以再來玩一下剪紙摺紙推錢幣跟畫畫的遊戲,讓孩子在更加放鬆的心情下過渡到認知語言關卡。

在最難通過的語言關,我喜歡先跟孩子聊聊天,聽兒童有沒有自發地使用3個字或更多字表達,並嘗試引導他們說出完整的句子,再拿出圖卡5請他指認小球,指認顏色,鋪陳圖卡5-8這四張是一個故事,請他試著全部看完後排出順序。在這裡可以看出孩子聽不聽得懂指導語,也能觀察到孩子的邏輯推理能力如何。無法將故事排序的孩子,就依序請他描述圖卡中的內容,問問發生甚麼事了? 為麼會這樣? 如果都無法完成的孩子,除了向家長說明後續處理的流程之外,我也會現場利用圖卡5-8示範如何與孩子進行對話式共讀,鼓勵家長透過與孩子共讀共玩來強化他的能力,同時也關懷孩子在幼兒園的人際互動與課堂行為。

三,篩檢結果的答案不是結束,是開始

無論通過與否,大部分家長都會關注如何協助孩子成長。透過適時分享檢查過程中關於孩子各項能力與氣質的觀察,是兒科醫師衛教很好的切入點。對於那些落在淺灰甚至是深灰區的孩子,要減輕家長的負擔與恐慌,除了核對他們的需求,討論轉介與否,我都會多給一點居家訓練的指引,列印相對應的衛教單張供家長參考並明確約定追蹤時程,目前執行下來多能獲得家長正面的迴響喔’!

作者簡歷

張容毓

學歷: 中國醫藥大學醫學系,國立彰化師範大學復健諮商研究所碩士班進修

現任: 張容毓親子診所負責人 彰化秀傳兒童發展篩檢中心計畫主持人

曾任 : 彰化基督教醫院小兒科住院醫師

台中榮民總醫院小兒神經科研究醫師

鹿港基督教醫院小兒科主任

證照:小兒神經專科醫師,中華民國肥胖症專科醫師,